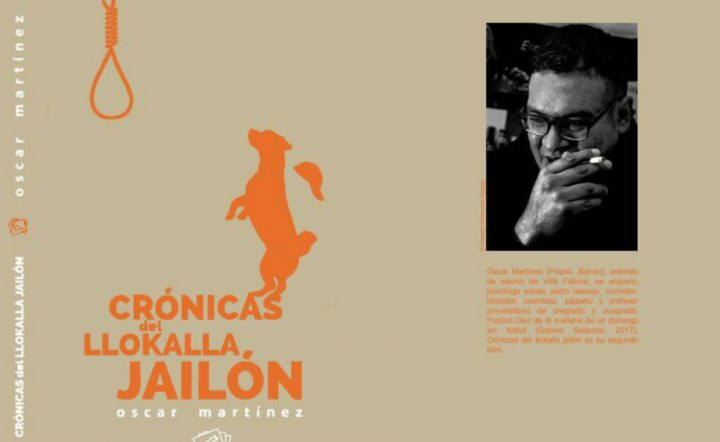

A modo de lanzar una suerte verbena literaria para conmemorar las gestas libertarias paceñas, compartimos un adelanto del próximo lanzamiento de la editorial Sobras Selectas: Crónicas del llokalla jailón*.

Óscar Martínez

“Este hombre adivina sus olvidos y también sus recuerdos y dolores, pero sabe olvidar lo que adivina”. Así empieza el relato de la vida de Orestes Caese en el libro Vidas y muertes de Jaime Saenz.

Una vez conocí a un tipo llamado Orestes y después, cuando leí ese cuento, me acordé de él.

Orestes Dámaso Medina, el mensajero de la oficina de mi mamá.

El Orestes era un tipo flaco, casi tísico, digamos. Vestía siempre un pantalón gris a rayas que combinaba con una chaqueta café de cuero. Su nariz eternamente roja y mocosa, el cabello castaño oscuro y las uñas largas y sucias. Siempre estaba con un pañuelo de papel en la mano; luego entendí que eso se debía a que seguramente jalaba. Los ojos rojos, de párpados caídos, medio achinados y muy comunes para tipos así, que parecería que no vienen ni van hacia ningún lugar. De a poco fue transformando su fisonomía y adquiriendo la típica cara del alcohólico. Esa que sale en las primeras tomas de programas como el Telepolicial cuando hacen redadas en los bares de la Pichincha y la Pérez, exhibiéndolos como animales peligrosos que hay que enjaular, aunque ellos repitan que no le hacen daño a nadie y que los dejen matarse en paz. Luego, con el tiempo, ya no podía controlar esas feroces mandibuleadas típica de los jaliscos, por lo que mucha gente lo creía enfermo y quizá sí lo estaba.

Como en casa no había quién me cuide, mamá me llevaba a su oficina todas las tardes. Luego de hacer mis tareas en su escritorio, salía a curiosear por los pasillos de los nueve pisos del edificio y me quedaba unos minutos mirando al Orestes sentado en la puerta, con sus lentes RayBan falsos que usaba para dormir tranquilo en su silla, roncando a silbidos y gruñidos como un perro, con un olor a trago que se impregnaba en todo el pasillo. Los compañeros lo veían con lástima y rabia, decían que se ganaba el sueldo por andar borracho y sin nada que hacer en la oficina.

Las rutinas en esta clase de lugares suelen ser las mismas. A las dieciocho con treinta todos rajaban a la puerta para marcar tarjeta. Cada empleado tenía un número asignado a su nombre en un tablero inmenso con ranuras para unas ochocientas tarjetas. Entonces, la fila se hacía insoportable por la cantidad de gente que quería salir corriendo del laburo. Todos ansiosos por irse. ¡Colador, a la cola! Gritaban inútilmente al sobrino del Señor Contralor, un rubio de cabello largo y delgado, como de un arcángel de Diablada, que llegaba todo ufano y se iba adelante para marcar tarjeta antes que nadie. Ante los reclamos de la fila, respondía poniendo cara de culo y decía que estaba en comisión especial, ignorando, quizá, que esa cara había sido bien plasmada en los baños de todos los pisos de la Contraloría.

Alguien usó un marcador verde para trazar magistralmente al sobrino del Contralor con un pene enorme y una exaltada cara de degenerado, penetrando a una mujer de labios voluptuosos. La vagina con pelos larguísimos parecía un sol ovalado. El detalle de unos colmillos feroces en los labios, me provocaba un sentimiento raro e inexplicable. El dibujo me impactó de tal manera que cada vez que lo veía, tenía que esperar varios minutos para menguar una erección formidable que entonces sentía pecaminosa e inmoral. Aun así me quedaba minutos largos observando los detalles del dibujo, luego salía para contemplar a Carmiña, la recepcionista de labios voluptuosos que trabajaba en el primer piso, porque yo también pensaba que el dibujante la había captado en todos sus detalles.

Las obscenidades estaban por todas partes. Eran grabadas en algunos escritorios de madera, cosa que miraba disimuladamente, cuando no había gente alrededor. Pero era en los baños de hombres donde se explayaban con dibujos y mensajes. “El Choco se la tira a la del uno”. “Gran putas, Choco”. De tanto en tanto tachaban los dibujos con otros marcadores más gruesos y negros. No faltó el artista que mejoraba el trazo y el mensaje, poniendo la enigmática palabra “Todos”.

Y parece que justamente eran todos los que sospechaban que Orestes era el dibujante que se burlaba de toda la oficina sin piedad alguna, ya que desde el portero hasta el Contralor, todos en algún momento habían sido víctimas de sus trazos. Obviamente, el q’olo de la oficina tenía que haber sido el único culpable de tal afrenta: “su deterioro mental y moral lo delatan al tiro”, decían en la fila de salida.

La calle Colón, vieja y fría. Oscura y triste de bajada. Oscura y rabiosa de subida. Ahí estaba, instalada desde siempre, en plena esquina con la calle Indaburo, una vieja casona colonial que albergaba el bar El Patio, un restaurante que cuentan fue una antigua picantería de principios del Siglo XX, visitada tipos como Tamayo, Salamanca, Sanchez Bustamante y otros potentados de esa época. Pero como casi todo, con el pasar de los años, terminó convirtiéndose en una cantina de mala muerte.

Según mi madre, que dicho sea de paso evitaba pasar por ahí, El Patio era un lupanar lleno de maleantes, viudos y divorciados que bebían singani a granel y cerveza las veinticuatro horas al día, protagonizando escándalos lamentables en medio de la acera.

Tal la cosa, yo nunca me animé a hablar con el Orestes Dámaso Medina, aunque deseaba preguntarle infinidad de cosas. Ese tiempo tenía miedo de los alcohólicos y la gente que llamaban de la mala vida. Quería saber cómo era esa casa tan vieja y misteriosa a la cual entraba todos los días a las seis con cuarenta y cinco y salía, imagino, triste, dubitativo y tambaleante a eso de la media noche para ir a la Pérez, donde las madrugadas estaban pobladas de micros, borrachos y otros seres nocturnos, que partían hacia una subida infinita que los llevaba por los serpenteantes abismos del barrio de Vinotinto, donde dicen que morir era fácil. Ahí el Orestes tenía un cuartucho que solo usaba para dormir.

Pronto caí en cuenta que, igual que toda su oficina, mamá sentía una gran antipatía por Orestes. Algo que siempre ha sentido por todos los aficionados a las drogas y el alcohol, en realidad. Cuando lo echaron a la calle, arguyendo que su tufo mareaba a la gente y que era un impresentable por su pinta y desempeño laboral, se quedó tranquila y aliviada. Ese día pude verlo. El Orestes Dámaso Medina no tuvo otra que recoger su vieja chaqueta de cuero café. Levantó un misterioso sobre de papel madera y una botella de líquido transparente del cajón de su escritorio y se fue, conteniéndose de mandar a la mierda a todo el mundo.

Meses después, con mi madre apresurada por marcar tarjeta, nos lo chocamos en la calle Colón justo antes de entrar en la oficina. Ella ni siquiera le saludó. Me jaló del brazo para que no me quede mirándolo como si fuese un lelo: ahí estaba Orestes, parado heroicamente como uno de esos santos de la inquisición. Incólume.

En esos momentos, me pasó por la cabeza que algo tenía que decirle. Algo que yo debería saber. Pero no tuve el valor de abrir la boca. Allá estaba él. Bajo la sombra del honorable edificio estatal. Mirando y escuchando, indiferente a los bocinazos de los carros que intentaban cruzar la bien llamada esquina de la muerte en la Colón, que menguaba bajo el bucólico atardecer de siempre, cuando la lejana imagen del Illimani se acababa en espasmos de colores rojos y púrpuras que te hacen pensar en lo grandioso de las lejanías, en el eterno atardecer del empleado público.

El Orestes, a la intemperie de las miradas y los cuchicheos, con la chaqueta y el pantalón de siempre, con los antiguos ojos colorados que tan bien lo caracterizaron, a las dieciocho con treinta, desafiante en la esquina, queriendo quizá mostrar que su vida, el trabajo, el tiempo y el qué dirán del q´olo de la oficina, le daba absolutamente igual. Demostraba a quién quiera verlo que igual no más le daba a la vida.

El Orestes, como una estatua, vendiendo archivadores, cartapacios y funditas de plástico para carnet y pasaportes. Vendiendo papel timbre de todos los ministerios en la puerta de la Honorable Contraloría General de la República, donde a veces, cuando todos se iban, dormía bien acurrucado en una gradita totalmente ebrio.

Me gustaría decir que el Orestes se murió, pero simplemente desapareció cuando cerraron El Patio.

Leí Vidas y muertes de Jaime Saenz por primera vez cuando tenía veintidós años y desde entonces no he podido dejar de pensar que todos los Orestes se deben parecer un poco (como tal vez todos los Oscar se parecen en algo) y que yo un día de esos, cuando aprenda a disfrutar de la soledad y el frío, elegiré dormir en una fría gradita de cemento de un edificio del Estado, ebrio, colocado, vivo o muerto, queriendo como siempre evitar lo inevitable.