“Esto sí va a tener un costo político para nosotras”, dice Nelvi Aguilar en la presentación del libro “Nosotras hablamos lo que queremos hablar”. Violencias contra organizaciones campesinas del Valle Alto de Cochabamba. Nelvi es una joven dirigenta sindical en el Valle Alto de Cochabamba.

En el caso de las mujeres políticas y las dirigentes sindicales, ese costo político muchas veces se paga con violencia en contra de sus carreras, sus cuerpos y sus vidas.

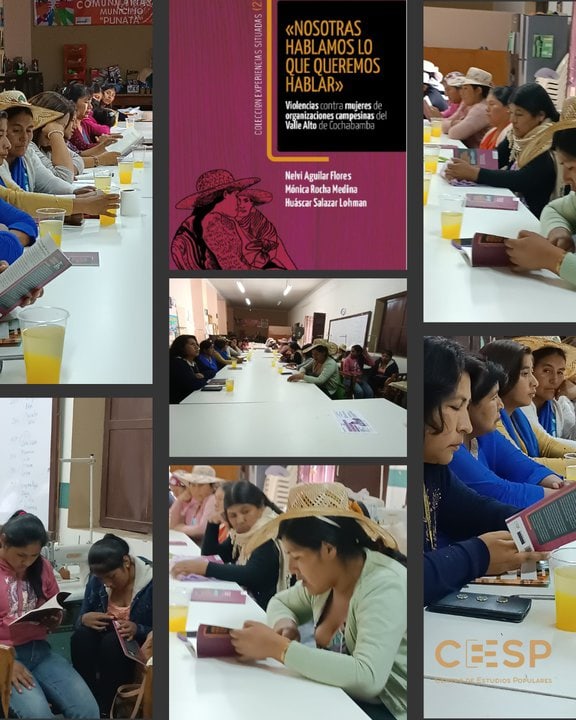

Este libro, publicado por el Centro de Estudios Populares (CEESP), se presentó en octubre de 2023. En él se recogen decenas de testimonios sobre cómo una estructura sindical machista y patriarcal limita la participación de las mujeres. Casi siempre con el fin de concentrar el poder y las decisiones con base en intereses políticos de partidos, o facciones de ellos, que se disputan el poder desde una concepción estatal.

(…) en el área sindical por ahorita se ha polarizado bastante. Es conocimiento de todos que las organizaciones sociales se han polarizado (…). Nos están desmembrando nos está haciendo pelear entre hermanos, entre hermanas.

Nelvi Aguilar

Este silenciamiento hacia las mujeres y la monopolización del debate público alrededor de disputas partidarias o prebendales, desarticula y debilita el potencial político de las organizaciones de base.

Además, excluye de la discusión comunitaria problemáticas urgentes que emergen del cotidiano: problemas de saneamiento y agua, violencia machista, incremento de precios en la canasta familiar o acceso precario a salud y educación.

Nosotras queremos hablar de política. Sí, tenemos nuestro punto de vista. Nosotras queremos hablar de agua. Sí. De salud queremos hablar, de muchas cosas que por el momento no nos están dejando hablar. Queremos hablar de vida.

Nelvi Aguilar

Pero este silenciamiento no es un mero ejercicio de poder o un acto de discriminación. Sino que se trata de una problemática sistémica, una combinación de factores sociales, culturales y políticos.

La violencia política en contra de las mujeres en Bolivia

Cuando se presentó el libro “Nosotras hablamos lo que queremos hablar…” el feminicidio político de la concejala Juana Quispe llevaba 11 años impune. Juana Quispe fue asesinada por luchar por su derecho a ejercer una concejalía que había ganado en las urnas.

En enero de este año, finalmente, el caso de Juana Quispe encontró una sentencia condenatoria. Dos de los acusados por su asesinato recibieron 30 años de cárcel.

Apenas unos días después del anuncio público de la sentencia, dos concejalas del municipio de Sipe Sipe, en el Valle Bajo cochabambino, fueron obligadas por una turba a firmar sus solicitudes de “licencia fija”. Un signo de la violencia sistemática que se ejerce en contra de la participación política de las mujeres.

El asesinato de Juana Quispe motivó la creación de la ley 243 “contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”. En su primera década de vigencia se denunciaron 515 casos de acoso y violencia política. De todos ellos, solo tres alcanzaron una sentencia, según información de la Fiscalía.

Pero, si esa es la situación de las mujeres que participan de la política tradicional, con una ley que, supuestamente, las resguarda, ¿qué les espera a las mujeres que ejercen sus derechos políticos por fuera del Estado? ¿Qué pasa con la violencia política en contra de las mujeres sindicalistas en las organizaciones de base?

En un Estado Plurinacional, con procesos organizativos políticos tan diversos y amplios, la ley 243 parece tener demasiadas limitaciones en cuanto a su alcance.

El ejercicio político en Bolivia no necesariamente está vinculado al Estado, en cualquiera de sus poderes. Por tanto, la violencia política tampoco está restringida a esos ámbitos.

La violencia sindical en contra de las dirigentas

“La violencia (en contra de las mujeres) es muy fuerte a nivel sindical”, dice Nelvi Aguilar. Esta violencia se presenta en diferentes niveles que van desde las “bromas” o comentarios sexuales, hasta el acoso, los insultos e incluso la violencia física.

Nelvi lamenta que, ella y sus compañeras, aún no hayan encontrado estrategias concretas para contrarrestar estas agresiones.

“Es muy feo y lo peor es que no hemos encontrado una manera de parar esto. No sabemos cómo hacer para para dejar de sentir ese asco, como cuando estás ahí y te están haciendo todo tipo de bromas sexuales y tienes que reírte”, protesta Nelvi.

Porque estas violencias patriarcales están tan encarnadas en la cultura sindical que si ellas deciden protestar o manifestarse en contra, perderían los pocos espacios de influencia que aún conservan. Según la experiencia de Nelvi, deben “morderse la lengua” para continuar en el ejercicio de la dirigencia sindical.

“Ahí una quisiera decir un par de cosas y salir cuando a una le ofenden como mujer. Pero es una lucha. Si nosotras nos vamos por esas cosas, no vamos a tener un espacio para hablar ahí y tenemos que tragar sapos, ajos, de todo, para estar en ese lugar porque sabemos que tal vez otras mujeres no pueden hacerlo”

Nelvi Aguilar

Asimismo, todos estos mecanismos de violencia también son utilizados para influir en las decisiones colectivas. En algunos ampliados, incluso dentro de las organizaciones de mujeres, son los dirigentes varones los que imponen la agenda y los resultados de las discusiones.

“Nosotras no estamos diciendo ninguna mentira. Estamos diciendo algo que pasa a diario y que en muchas organizaciones se reconoce que este tipo de acciones ocurren”, aclara Nelvi.

Además de esta violencia, las mujeres sindicalistas también enfrentan otras dificultades. Por ejemplo, dobles y triples jornadas de trabajo debido a las tareas de cuidado que sobrellevan en sus propios hogares.

Romper el silencio y otras estrategias frente a la violencia

En Bolivia, como en otros países de la región, no existe información o datos sobre la magnitud de la violencia machista y patriarcal dentro de espacios sindicales. Es un problema silenciado por la fuerza. Romper este silenciamiento forzoso, por ejemplo, a través de la publicación de un libro, es un signo de esperanza para Nelvi Aguilar.

Para ella, que más personas conozcan lo que está sucediendo dentro de las organizaciones de base, es un buen paso inicial para contrarrestar la violencia en contra de las dirigentas. El libro “Nosotras hablamos lo que queremos hablar…” es una construcción colectiva, coral. Así, las voces, las denuncias y las demandas se multiplican.

La investigadora Mónica Rocha cuenta que, durante los encuentros en los que se fue tejiendo la publicación, muchas de las participantes insistían en la necesidad de crear estrategias para hacerle frente a estas violencias.

“Ese es el reto también. No quedarnos solamente en la lectura de la problemática, sino pensar en estrategias frente a ella. Y no es algo que sale de nosotras (las investigadoras). Es algo que sale de las mismas mujeres, de su necesidad de pensar en sus estrategias”, reflexiona Mónica.

Para Mónica este libro es un trabajo de “justicia epistémica”. Tanto por las voces que lo componen, como por el aporte de la autora principal, Nelvi Aguilar, que viene de las mismas organizaciones sociales.

“Hoy en día tenemos muy poco de esas voces críticas, no están haciéndose públicas. Justamente porque la polarización está invisibilizando todo. La polarización tiene un carácter de política estatal que nos hace pensar que la política está ahí (en el Estado) y no en lo que hacen las compañeras en el día a día”

Mónica Rocha

El libro “Nosotras hablamos lo que queremos hablar”… está disponible, para descarga gratuita, en la página web del CEESP.

Nuevas publicaciones del CEESP

El próximo 20 de febrero, a través de un evento digital, el CEESP presentará una nueva publicación, esta vez creada y dedicada a mujeres guaraníes.

“Ya no queremos tener miedo de hablar desde el corazón” es una investigación-acción feminista realizada por Daniela Toledo y Suzanne Kruyt. El libro está centrado en la experiencia de mujeres guaraníes en Huacaya, Chaco Boliviano.

“A través de un enfoque participativo, el libro explora las luchas por la autonomía y autodeterminación de estas mujeres, enfrentando estructuras patriarcales y coloniales”.

El libro ya se encuentra disponible para descarga en este enlace.

La transmisión del conversatorio de presentación se realizará el martes (20.02.24), desde las 19:00, en la página de Facebook del CEESP.