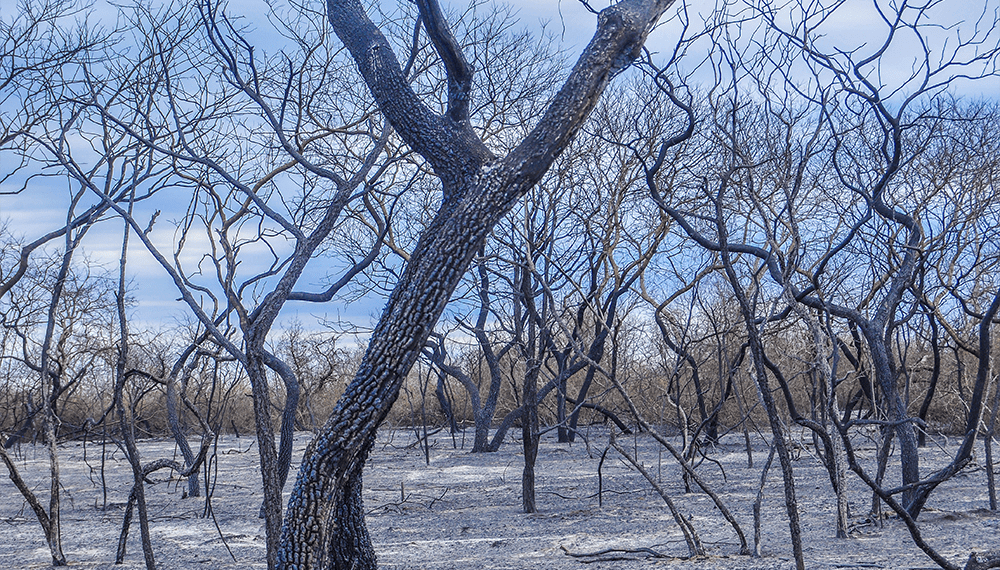

Todavía con el recuerdo de los incendios de 2019 en mente, viajamos hasta San Ignacio de Velasco para saber cómo huele la temporada de fuego, cómo afecta a las comunidades la ampliación de la frontera agrícola y qué pasa con la salud de quienes deben respirar cenizas durante varios meses.

Es intenso y pesado, como el olor de la colilla de un cigarrillo quemándose al límite. Es como si alguien fumara en mi cara. Si inhalo con fuerza la sensación es picante: carne chamuscada, ceniza, madera. Picante, intenso, pesado. Se siente tan cerca, pero no hay nadie fumando a mi alrededor.

Entre junio y julio, en el oriente boliviano, suele comenzar la temporada del fuego. Se incrementan los focos de calor y las amenazas de grandes incendios. De día, una humareda densa tatúa el cielo chiquitano. Por las noches, las estrellas se opacan detrás de una cortina de humo.

Picante, intenso, pesado. Ese olor alquitranado no me deja. Si es un cigarrillo, tiene que ser uno gigante, como de cientos de kilómetros. Un cigarrillo inmenso y humeante en medio del bosque seco de la Chiquitanía.

San Ignacio de Velasco está a más de 400 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra y es la puerta de ingreso al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad por su gran biodiversidad.

Como en otras poblaciones de la región, el fuego, el humo, el olor de un bosque cadavérico, es una sensación constante, que se experimenta todos los años.

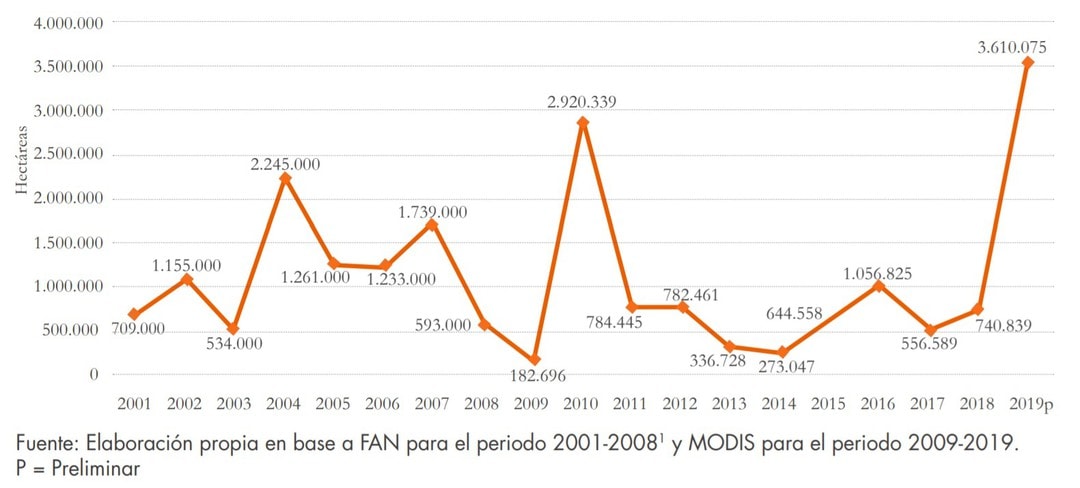

Aunque en 2019 los incendios forestales tuvieron una gran repercusión mediática por su gravedad, la incidencia del fuego en regiones orientales, alentada por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, fue constante y sostenida durante las últimas décadas.

Según el informe Fuego en Santa Cruz. Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra, entre 2001 y 2009 el promedio anual de superficie quemada en Santa Cruz supera el millón de hectáreas.

En 2010 los terrenos afectados por el fuego bordearon los tres millones de hectáreas y en 2019 alcanzaron los 3.6 millones.

En 2021, hasta el 12 de agosto, la Gobernación de Santa Cruz reportaba más de 200 mil hectáreas consumidas por el fuego.

Según datos oficiales recopilados en el análisis Incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia del CEJIS, el acumulado histórico de deforestación en el país hasta el año 2000 era de 3.6 millones de hectáreas. Entre 2000 y 2017 la superficie deforestada a nivel nacional se duplicó, superando las siete millones.

“Va a ser peor”, me dijo sin pena, a finales de julio, el chofer de un taxi cuando pregunté sobre ese olor picante, intenso, pesado, como el de un cadáver en llamas.

—Ya estamos acostumbrados. Antes del “bicho” (coronavirus) ya teníamos problemas para respirar— volvió a decirme el conductor.

San Ignacio de Velasco, junto a Pailón, Concepción, San Rafael, Charagua, San Matías y Roboré, es uno de los municipios cruceños con mayor prevalencia de quemas según los registros del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Según este reporte, en Santa Cruz, al primer trimestre de 2019 hubo más de 32 mil focos de calor. Durante el mismo periodo en 2020 se registraron más de 38 mil. En 2021 ascendieron a 41,900.

Hasta el martes 10 de agosto, desde San Ignacio se informaba sobre más de 10 mil focos de calor. En los próximos días, con el aumento de las temperaturas hasta los 35 y 36 grados centígrados, no se tienen las mejores expectativas.

Un reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza revela que Beni y Santa Cruz concentran el 94% de las áreas quemadas en el primer semestre de 2021. Durante esta gestión, los cruceños perdieron 137,222 hectáreas por el fuego.

A medida que los ignacianos despiertan y el cielo se aclara, preguntó a más personas sobre el inusual olor a bosque muerto que me invadió en la madrugada.

La respuesta del taxista se repite. Ese olor picante, intenso, pesado, es parte de su cotidianidad. Pero también hay descontento y preocupación.

A 450 kilómetros de San Ignacio, en la comunidad de Sañonama, los caciques y las representantes de las madres están alarmadas por las consecuencias de las quemas en su salud.

Por eso se organizaron para pedir a las autoridades de la Gobernación las apoyen a enfrentar, por ejemplo, los problemas estomacales que sufren lxs niñxs de la comunidad.

—Tenían diarreas y paraban con lagañas en los ojos. Les ponemos hojas de café (para aliviar los síntomas), pero siguen con dolor— cuenta Germinda Casupá, una de las lideresas de las mujeres chiquitanas.

Casupá reporta una serie de falencias en varias comunidades cuando realizaban el monitoreo y recuento del desastre ambiental desatado por los incendios y la deforestación.

—Ya es costumbre que ardan los ojos porque todo es humareda— comenta Germinda.

La profesora María Fátima Putaré trabaja en estas comunidades y está preocupada porque en la escuela no tienen agua potable, lo que dificulta las actividades de limpieza y cuidado de la salud.

La contaminación del agua, la tierra, las aguas subterráneas, los ríos y lagunas, es uno de los efectos más graves y que mayor daño provoca entre la población de las zonas afectadas.

María Fátima cuenta que muchas veces sus estudiantes jugaban con las cenizas que se acumulaban en las ventanas de la escuela como si se tratara de nieve.

En el hospital de San Ignacio los responsables de la dirección no me precisan si hay más personas con enfermedades pulmonares debido a los incendios, pero sí me explican que existen más requerimientos para visitas médicas en comunidades alejadas. Un pedido que, muchas veces, no alcanza a cubrir la demanda de servicios médicos.

Las siete familias a las que conocí, pese a que necesitaban atención médica en algún momento, no acudieron a los centros de salud por falta de gasolina. Un viaje desde la comunidad de Santa Anita a San Ignacio, capital de la provincia, demanda al menos 50 bolivianos para el combustible y un taxi puede cobrar hasta 200 bolivianos.

En este contexto, Germinda Casupá, que también ejerce como vicepresidenta de las Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH) tiene una tarea difícil. Debe recorrer todas las comunidades posibles, recoger las demandas de la población y coordinar las entregas de ayuda con la Gobernación u organizaciones no gubernamentales.

El humo de los incendios, según nos cuentan, provoca tos, escozor de ojos, garganta irritada, dolor en el pecho, migrañas, cansancio y males gastrointestinales en los habitantes de comunidades chiquitanas.

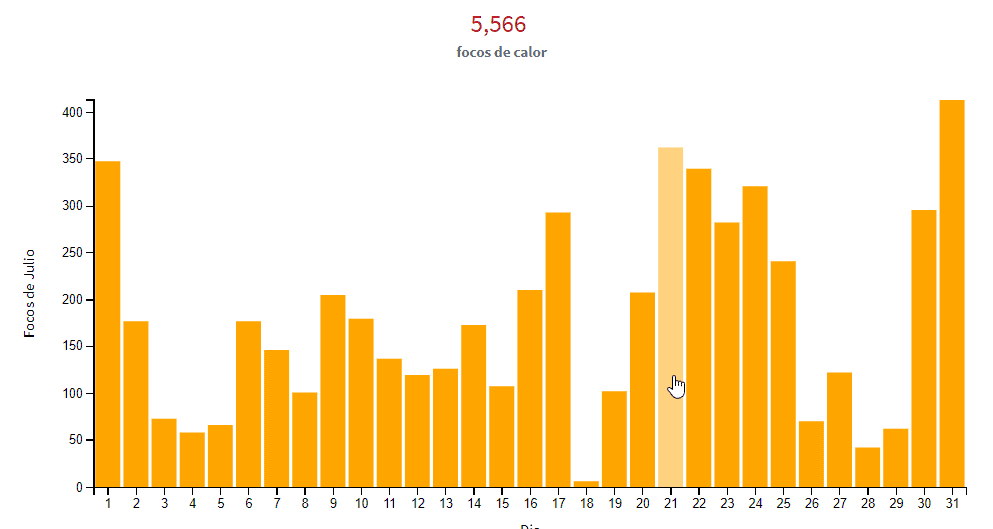

Según el Índice de Calidad de Aire del Plume Labs, el 21 de julio fue el día en el que San Ignacio sufrió condiciones en las que la contaminació del aire alcanzó niveles críticos (con un valor de 178). Este pico coincide con uno de los días con mas focos de calor reportados durante ese mes.

En el cuerpo humano esto se traduce en efectos nocivos en la salud de personas con enfermedades de base e incluso síntomas notorios en personas sanas que se exponen brevemente a la polución.

Pese a todo, el olor a humo, a cadáver de bosque, a enfermedad y contaminación, es apenas un síntoma en medio de previsiones alarmantes.

Una gran cantidad de organizaciones denuncian constantemente que la quema indiscriminada perpetrada por la agroindustria pone en riesgo a pueblos índigenas, la conservación de la biodiversidad e incluso la sostenibilidad económica.

Por ejemplo, el IBIF advierte que los bosques no son suelos aptos para el uso agropecuario y que la deforestación orientada a la agricultura no es sostenible.

Los bosques NO son lugares aptos para uso agropecuario, sus suelos son de baja fertilidad, poco profundos y de fácil degradación. La deforestación para agricultura, no es sostenible, pone en peligro los bosques y su potencial productivo. pic.twitter.com/OKcfK4rqOp

— IBIF (@IBIFbolivia) August 11, 2021

Por otra parte, el Centro de Documentación e Información Bolivia advierte desde hace varios años que las quemas responden a «políticas devastadoras, acciones irresponsables y negligencia gubernamental».

Además de señalar un criticado paquete de «leyes incendiarias» impulsado por el Movimiento al Socialismo, el CEDIB advierte que el anteproyecto de la ley 177 podría eximir de responsabilidades a quienes inician las quemas.

Juez del Tribunal de la Naturaleza: «Bolivia tiene un paquete de leyes incendiarias»

Desde el CEJIS apuntan que «las políticas para garantizar la seguridad alimentaria de la población (implementadas bajo el gobierno del MAS), en realidad, solapan una estrategia para beneficiar al sector agrícola y pecuario del oriente del país. Para ello, en los últimos 10 años, se ha consolidado una alianza público privada».

El fuego no se apaga, sigue ardiendo desde 2019, desde 2010, desde 2000. El humo, el olor a muerte y devastación, no se marcha. Crece y lo envuelve todo.

Nadie fuma cerca, pero hay un olor picante, intenso, pesado recubriendo mis fosas nasales, mi garganta, mis pulmones. Las cenizas aparecen en los bordes de los ventanales, en el vidrio, trazan manchas difíciles de borrar.

El paisaje chiquitano pierde su color.