Hablar de las sirenas andinas implica sumergirse en un conjunto de representaciones, creencias e interpretaciones que varían según su ubicación geográfica y temporal.

La mayoría de los acercamientos a la representación de las sirenas en los Andes marcan dos periodos distintivos.

Primero, están las sirenas andinas que aparecen en la iconografía y la tradición oral de pueblos prehispánicos.

Luego aparecen aquellas que, influidas por la iconología europea, construyen un imaginario “sincrético” alrededor de las sirenas.

Los orígenes de las sirenas andinas, cruzando múltiples referencias, se asocian principalmente con el lago Titicaca y la cuenca del Desaguadero. Esta precisión geográfica conecta a las sirenas andinas o “seres pisciformes” con tradiciones que van desde los urus hasta los aymaras e incas.

“Lo cierto es que, ante la multiplicidad de relatos e imágenes de época prehispánica, el trabajo de identificación y ordenamiento iconográfico de deidades ictíneas, figuras pisciformes y seres acuáticos andinos es un campo que presenta numerosas incógnitas y requiere aún mucha investigación”

Andrés Orias, Historiador

Sirenas andinas entre los urus

Uno de los primeros indicios respecto a estas criaturas mitad humanas y mitad peces, se encuentra en la cultura uru chipaya. En esta nación originaria se reivindican a sí mismos como kot’suns. Es decir, seres del agua o el lago. Los urus se reconocen como excelentes navegantes y pescadores.

Según la cosmogonía uru, los primeros habitantes de la tierra surgieron desde el mismo lago Titicaca, al que consideran sagrado. Inicialmente, tenían torso humano y la cola de pez. Cuando salieron a tierra firme, desarrollaron pies y aprendieron a caminar. Pero esta nueva forma de vida terrestre no los alejó de los seres y la vida subacuática.

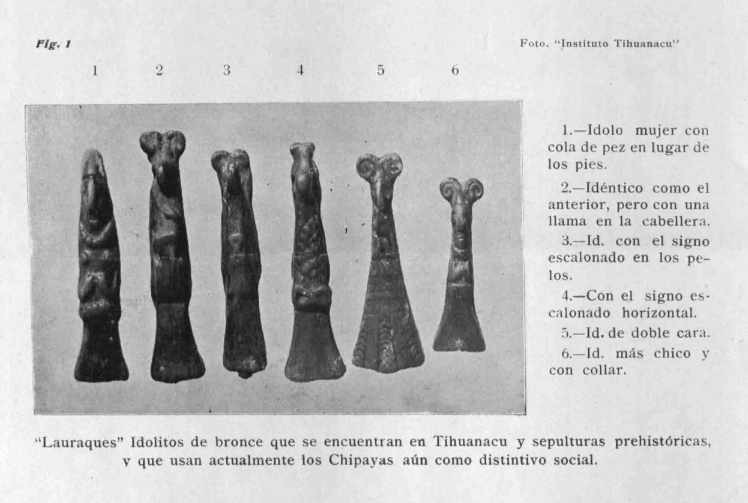

El vínculo con criaturas pisciformes y subacuáticas es notorio, por ejemplo, en adornos metálicos conocidos como lauraques.

Estos “idolitos de bronce”, según los describe Arturo Posnansky, se encuentran en los alrededores de Tiahuanaco y “sepulturas prehistóricas” (sic).

Los lauraques son pendientes que, por lo general, eran usados por mujeres, al final de sus trenzas. Entonces, cuenta Posnansky en un texto de 1918, aún eran utilizadas como un distintivo social.

Estas figuras son “verdaderas Ondinas”, a decir de Posnansky. En la mitología griega, las ondinas son «ninfas acuáticas náyades».

Habitualmente, los lauraques figuraban una cabeza humana de nariz prominente, manos con solo tres dedos y, en lugar de pies, una cola de pez. Según Posnansky, la mayoría de los lauraques urus tenían “mamas bien marcadas”. Por lo que les atribuye el sexo femenino.

Sin embargo, también hace referencia a figuras de machos con cabezas coronadas, falo bien marcado, pero que “no tienen expresión de sexo alguno”.

Estos últimos lauraques, a diferencia de aquellos que parecen representar sirenas u ondinas, son bastante raros. Según el testimonio de Posnasky, a principios del siglo XX el museo de Munich contaba con un ejemplar.

Otras sirenas andinas prehispánicas

También en los alrededores del lago, el cronista colonial Gavilán Ramos describe una “gema refulgente” y azulada. Esta figura era adorada por los locales y llevaba el nombre de Kopakawana. Se trataba de un dios (o diosa) lacustre.

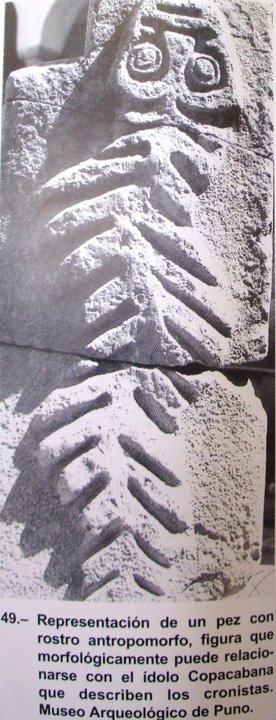

La representación de Kopakawana tenía una cabeza humana, estaba desprovista de extremidades. Hacia abajo, su cuerpo acababa en una cola de pez.

No existen registros de esta formación o escultura, más allá del relato de los cronistas. Pero, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Puno conserva una pieza que se acomoda a la descripción.

Kopakawana es descrita como “dios de las sensualidades” y, según Antonio de la Calancha, otro cronista, se le atribuía la creación de los peces. Por estas características, fue comparado con el dios Dagón de la cultura fenicia.

Kopakawana, debido a los vínculos que se le atribuyen con Tunupa, también es parte de una de las historias más difundida sobre sirenas andinas.

Ludovico Bertonio, en su Vocabulario de la lengua aymara, cuenta que «Quesintuu, Umantuu. Son dos hermanas con quien pecó Tunnupa, según se cuenta en las fábulas de los indios».

Interpretaciones de Teresa Gisbert apuntan a que estos nombres, Quesintuu y Umantuu, se corresponden con los nombres de peces nativos del lago.

De ahí la conjetura de que Tunupa tuvo una relación carnal con mujeres peces o sirenas andinas.

Su transformación durante la colonia

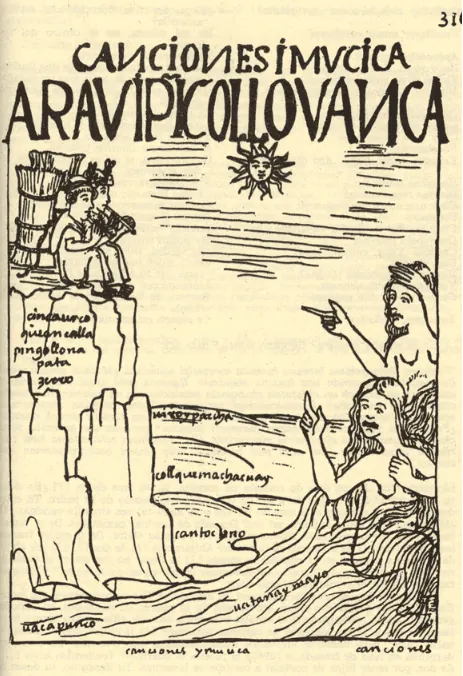

Tunupa es un personaje clave para entender el origen y la expansión territorial de las sirenas andinas en la iconografía colonial.

El mito cuenta que mientras navegaba su balsa por el lago, un ventarrón lo arrastró hasta el extremo sur. Allí se abrió una grieta que dio vida a lo que actualmente conocemos como el río Desaguadero. Un cauce que llega, prácticamente, hasta Coipasa, cerca de donde se ubica el volcán Tunupa.

«Las sirenas andinas marcan un recorrido geográfico concreto, en un espacio de pasado en que el referente remite a una memoria compartida»

Paola Revilla, Doctora en Historia

Como bien expone Paola Revilla, este eje acuático “coincide con el hábitat colonial de los Urus”.

Y son también las regiones circundantes donde es más común encontrar “sirenas andinas” dentro de la iconografía del barroco mestizo. Ya sea en regiones aledañas al lago Titicaca o en ciudades como La Paz, Potosí, Sucre, Cuzco o Arequipa.

Sin embargo, en estos casos la representación de las sirenas andinas comparte rasgos en común con imaginarios traídos con la Colonia.

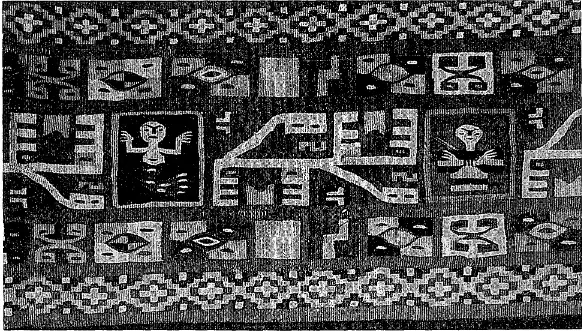

Artistas indios y mestizos llenaron retablos, portadas, frontis y bóvedas de iglesias con figuras de mujeres pisciformes. La mayoría de ellas ataviadas con flores, frutas y, singularmente, acompañadas de instrumentos musicales. Así, su representación —a diferencia de la tradición medieval o la grecoromana— se denota festiva, antes que funeraria o “monstruosa”.

Las sirenas andinas y su vínculo con la música

Este vínculo entre las sirenas andinas y la musicalidad permanece vigente hasta la actualidad. En muchas regiones de Bolivia y Perú todavía es común que se les dediquen ciertos rituales.

Por ejemplo, en Perú, los q’ero consideran a las sirenas como dueñas del agua y de los peces. Pero también como poseedoras de grandes habilidades musicales. Por esto mismo los q’ero les dedicaban canciones en rituales de reciprocidad.

Además, sus chamanes practicaban un rito llamado sirinakuy. A través de él se sumergían en el mundo subacuático para casarse con sirenas y aumentar sus poderes mágicos.

Por lo general, se cree que las sirenas andinas habitan ríos, lagos y cascadas. En estas últimas es donde más se las vincula con un prodigioso y mágico don musical.

En muchas regiones de Bolivia y Perú los músicos suelen confiarles sus instrumentos musicales a estas criaturas míticas, para que sean afinados y reciban el don de la musicalidad y la inspiración.

Estos atributos están muy vinculados a la tradición de las sirenas europeas. Tanto en referencias de la literatura clásica como en bestiarios medievales, las sirenas son descritas como cantantes o músicas.

Fuentes

- Revilla, Paola. (2012). Quesintuu y Umantuu: Sirenas y memoria andina. Runa.

- Orías, Andrés. (2002). Las sirenas de la antigüedad clásica acogidas por el mundo andino. La sirena como símbolo de un monasterio femenino en Chuquisaca. Classica Boliviana.

- Usandizaga, Helena. (2015). ¿Legado o pasado? Mitos andinos al filo de la modernidad. Revista de Estudios Hispánicos.

- Przytomska, Anna. (2020). La relación de depredación entre humanos y no-humanos en la ontología de los q’ero de la cordillera de Vilcanota, Perú. Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia.

- Gisbert, Teresa. (1992). Los curacas del collao y la conformación de la cultura mestiza andina. Senri Ethnological Studies.

- Muñoz, Evangelio; Lázaro, Germán. (2014). El pueblo uru chipaya. Un pueblo milenario en la historia y el presente. Funproieb Andes.

- Barrientos, Javier. (2021). Sonorismo indígena y ciclos cosmológicos del agua en el

Piedemonte Andino-Amazónico. Antropología Americana. - Varios autores. (2022). Qot-qhas-soñinaka. Uros del lago Titicaca. Funproieb Andes.

- Posnansky, Arturo. (1918). Los chipayas de Carangas. Instituto Tiahuanaco.