El cuerpo sabe, la mente intenta entender, explica Alex, antes de mostrar su posibilidad en el centro del salón en el espacio Instinta. Es otoño en la Patagonia y los árboles cambian escandalosamente de color. El Piltriquitrón reposa en una nube única, celeste intenso, entre álamos de fuego y lengas que empiezan a colorear su falda. Son las seis de la tarde de un lunes de abril y mientras comenzamos nuestro encuentro semanal de biodanza, me viene el deseo de escribir esto. Porque llevo año y medio en esta práctica terapéutica que, a mi cuerpo femenino, feminista, activista, de ciudadana y de hija, le sienta bien de tantas maneras. Y quiero contarlo porque, en este sistema-mundo, todxs tenemos una deuda con nuestro cuerpo.

Hace cuatrocientos años que está vigente la filosofía cartesiana que separó cuerpo de mente, entendida esta como la privilegiada, la que nos hace humanos y nos da el alma, la que conduce la máquina animalesca que se ubica debajo de nuestra cabeza y cuyo único fin es producir cualquier cosa que le resulte útil al sistema. Y ya sabemos cuánto se beneficia este especialmente de la explotación y la violencia, la enfermedad y la muerte (Achille Mbembe lo explica con el concepto de necropolítica).

Descubrí esta trampa en la última década, con la teoría sobre la colonialidad del poder, y tuve una epifanía tras otra, en plan Matrix, reconfigurando mis ideas en torno al poder. Sacar el cuerpo de ahí es otro asunto, también filosófico, y que exige mucho trabajo, muy difícil de encarar porque implica ir en sentido contrario de lo que nos han enseñado que debería darle sentido a la vida. Pero el cuerpo saber pegarte siempre un buen estate-quieto, como dicen en mi tierra, que te asusta (suelen ser problemas de salud) y obliga a escuchar/te.

Cuando de emociones se trata, lo usual es comenzar por la cabeza. Nunca hice terapia por un temor que sigo sin comprender. Pero siempre tuve/tengo muy cerquita gente capa y amada, de oídos amorosos y que no juzgan, con la que desenmarañamos toda esa complejidad de sentires que nos habita y hace actuar desde cierto lugar, siempre desde las heridas (no identificadas).

Tengo claro lo necesaria que es la terapia para resolver y sanar esos huecos que cargamos en el pecho. Y sé que la mente nos engaña y nos mordemos la cola en bucles de palabras que nos harían ganar buen dinero en guiones de telenovelas (y que están ahí por algo, léase, heridas no identificadas). Entonces, trabajar solo a nivel del pensamiento, de lo racional, desarmando las ideas para comprender su efecto en nuestra psiquis y accionar, no es nada si no trabajás con el cuerpo. En el cuerpo. Ese es mi principal aprendizaje con la biodanza.

Cuando empecé a moverme, salieron dolores de lugares extraños y en cantidades alarmantes que me llevaron a tomar conciencia de que soy un cuerpo no atendido ni cuidado por décadas. Recordé que nunca me gustó hablar de mi cuerpo, ni verlo en el espejo, y que cuando empecé a hacerlo, cumplidos los 40, hablaba de él como si fuera algo externo. Hasta hace media hora lo consideraba algo con vida propia, como si caminara conmigo, pero manteniendo cierta distancia, más ajeno que cercano.

Comenzar a hablar de mi cuerpo con un nosotras, como si fuéramos siamesas, pasar de la segunda persona del singular a la cuarta persona del plural significó toda una revolución en la piel. La biodanza me permitió hacer esa transición, con movimientos que guiaban mis manos por ese nuevo objeto que es a la vez territorio, en un proceso de reconocimiento que, ahora veo, durará lo que yo respirando.

Cada caricia parecía destapar algo, descapar, si se puede inventar una palabra alusiva a pelar una cebolla. En las primeras sesiones, lloré tanto y tan antiguo, que apenas podía entenderlo. No sabía si eran dolores nuevos, viejos, míos, ajenos, compartidos. Solo tengo claro que nunca les di la posibilidad de ser, de mostrarme eso que solo las heridas traen cuando se desgajan, y que venían de un lugar que no sabía que existía. Traumas se habían llamado.

Validar mi tristeza, vieja y compañera, y permitirme el consuelo de los abrazos biodanzantes es un trabajo que sigo haciendo, porque ahora recibo la información que me traen todas esas emociones que antes consideraba negativas. ¡Cuánto tiempo sin sentirme bien y sin permitirme sentir mal! Totalmente desenchufada de mí/cuerpo, de mis deseos y necesidades.

La biodanza me llevó a esa cueva profunda en la que se había escondido mi cuerpo (no lo había escondido yo, pienso, quizás se escondió de mí para sobrevivir) y me permitió establecer un vínculo, muy sutil y lento, para conseguir sacarlo de ahí. Es la misma escena de encontrar un gatito, muy pequeño, asustado, sucio, moquiento, y ver cómo se debate entre huir y asustar, entre esconderse y pegar gruñidos para alejar a la amenaza, sabiendo que, a estas alturas, todo sirve, que te ayuden o que te maten, porque no tenés fuerza para ninguna de las dos acciones.

El siguiente momento fue reconocer la voz con la que me hablaba, con la que me dirigía al gato. Siempre he sido amable con quienes me rodean (la Miss Simpatía se empezó a formar en la primera infancia, buscando un reconocimiento que contenga algo de afecto). Por supuesto que al gato le hablaría con dulzura, tratando de convencerlo de que confíe y se entregue.

Me tomó bastante tener la calma y la paciencia para reconocer la forma y el tono con el que realmente me hablaba. Uf, cuánta dureza. Una voz tan impersonal y cruda que jamás usaría con nadie, hueca sin eco, militar, una voz sin ojos. Por eso al inicio me costó tanto el contacto visual del grupo y apenas podía mantenerlo sin que el llanto me rompa la garganta.

La buena noticia es que, como ocurre con todo lo humano, esa voz se puede modular, ejercitar, transformar. Es algo que sigo indagando especialmente en las danzas individuales, cuando permito que mis manos se toquen y reconozcan, y toda mi sangre se altera por la emoción, sintiendo ese calorcito que trae amor propio, como le dicen, y nostalgia por tantas manos acariciadas que me inspiraron pasión y admiración profundas. Y luego dolor, por todo el tiempo que pasé sin saber lo hermosa y suave que es mi piel, la sabiduría del bello viaje que contiene cada marca, arruga, peca y cicatriz.

Hoy ya me río con esa voz interior, me río con el cuerpo en ese diálogo en el que vamos, mediante movimientos amorosos, suaves, sin prisas, incorporándonos mutuamente, reconociendo que somos un solo ser, una conciencia y unos huesos que, tratados con amor, habían podido resistir y bailar con armonía y sensualidad.

Mi cuerpo ya se siente cómodo y con derecho a ocupar un lugar en ese espacio compartido. Mi corazón se alborota con las danzas de tambores tribales que nos recuerdan que la tierra sostiene y alimenta, que la red cuida y comparte, que solo somos animales en una fiesta de disfraces, como dice el amado facilitador Román Mazzilli. Lo que realmente me estimula hoy es el entrenamiento para la suavidad, que había sido el medio y el fin (dice también Román). Movimientos lentos, sin metas, que al principio me parecían imposibles y me resultaban difíciles porque dejaban salir los miedos de la sangre.

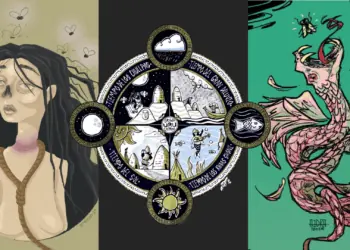

Después de cada clase, se requiere un espacio y momento en soledad para escuchar lo que el cuerpo trabajo y abrió, descapó, durante las danzas. Estas son organizadas para trabajar diferentes aspectos de la vivencia humana, como la vitalidad, afectividad, creatividad, trascendencia y sexualidad. La metodología combina música, movimiento y emoción, para lo cual resulta imprescindible que exista un grupo que se reúna al menos un par de horas, una vez por semana. Una persona facilitadora diseña y dirige las sesiones, planteando una serie de ejercicios-danza que combinan ritmos y actividades individuales, en pareja y grupales. El contacto físico es fundamental, de ahí la importancia de generar comunidad para que sea un espacio de confianza.

Este 19 de abril se cumplen 100 años del nacimiento de Rolando Toro Araneda, profesor chileno que, durante los años 60, ideó y experimentó con la danza para tratar a pacientes del hospital psiquiátrico de la Universidad de Santiago de Chile. Entre finales de esa década y principios de la siguiente, nace la biodanza -inicialmente llamada psicodanza-, práctica que Toro aplicó al trabajo con colectivos que enfrentaban diversas patologías físicas. Los resultados fueron tan alentadores que más 60 años después, existen escuelas y grupos en buena parte del mundo, trabajando con esta metodología.

Valga este aniversario para agradecer a mi bruja Inés Zabalaga por llevarme con la Pato Davis a la primera y tan incómoda sesión de biodanza, hace diez años, y por conducirme luego hasta Román Mazzilli, profe de profes, al que desde el primer día vi como un duende que salió de un bosque al que ya no recuerda cómo volver, así que mientras está acá entre nosotres, comparte su sabiduría y crea mundos con su minga de danzas.

Cuando bajé de Buenos Aires a El Bolsón, Román me recomendó buscar a Alex Zalazar, y la encontré, justo conformando un nuevo grupo. Ella me abrazó y dio familia. Esa es mi tribu hoy y me encanta poder resignificar esa palabra, desde nuevos lugares y prácticas, desde la conciencia de lo que realmente necesito y deseo. Los movimientos de cada encuentro, ese escurrirme entre las miradas, los cuerpos que abrazan, el salón rodeado de árboles y con la montaña guardiana, son para mí un acto de rendición ante la vida. Es aceptarla y abrazarla sin juzgar lo que es. Lo que soy.

Mi gratitud con estos seres y estos encuentros me sabe a deuda, en el sentido más poético de la palabra, porque me siento cada vez más cómoda con/en mi cuerpo, porque habito este montón de sangre y músculos que cada día se sueltan un poquito más, aprendiendo a vivir sin la mirada del tigre invisible, con la conciencia de que puedo maternarme, es decir, cuidarme, consolarme, escucharme y tratarme cariñosamente. Porque además cuento con una red alucinante de personas que elijo y me eligen para transitar los caminos viejos y nacientes.

La deuda es con mis profes y con los amorosos cuerpos que con sus abrazos me consuelan y enseñan sobre ellos y sobre mí, porque la individualidad y lo comunitario pueden y deben coexistir. Nuestra existencia (in)finita se mueve simbólicamente entre ambos planos. Pero, sobre todo, la deuda es conmigo misma, conmigo cuerpo, conmigo existencia de tierra y cielo, de luces y sombras. Sigo aprendiendo a danzar con ellas sin juzgarlas, a aceptarlas radicalmente como mi ser/estar en el mundo, con la claridad de que toda decisión es perfecta porque me trajo hasta aquí.