Seguimos compartiendo voces y reflexiones sobre la disruptiva llegada del coronavirus a nuestras vidas. En un momento «fascinante y aterrador», ¿llegaremos, finalmente, a entender que el camino de ultraproductividad y ultraconsumo de la naturaleza es el equivocado?

Ara Goudsmit

El mundo que nos toca vivir no puede ser pensado ni reconcebido ante el presentismo que adolecen los medios de comunicación de masas. Nos tienen como mentes paralizadas y miedosas, obedientes a no pensar en las profundidades de lo que nos acontece.

Ante el valeverguismo o la pobredumbre de reflexión en la televisión y las redes –k’aimas de pensamiento- este es un intento para mirar de frente al virus con la gran corona. La envergadura de abrazarlo ante mi condición de encuarentenada, entender su microscópica pero planetaria existencia. Parafraseando a Paul Preciado: saber que estar viva significa ser testigo de una época.

Primero, para aquelles escépticos que aún argumentan, con justificadas razones, que el hambre o el dengue causan más muertes, resalto que la preocupación por el COVID-19 radica en su modus operandi hiperglobalizado y su contagio ridículamente fácil. Claro, todas las enfermedades también tienen un componente mundial pero son, de alguna forma, territoriales: no nos afectan a todes ni obligaron jamás a una cuarentena prácticamente universal.

Esta es la maldad oculta al hablar más de este virus y no de otros y, paradójicamente, esta es la potencia que está abriendo: nos contamina sin fronteras de identidad, nos ocurre a todos al mismo tiempo.

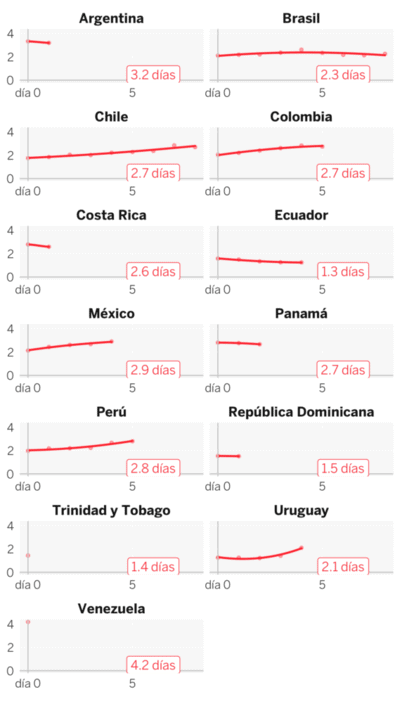

Los contagiados en nuestra partecita del mundo son en su mayoría importados, es decir, producto del turismo masivo y los negocios globales. El 22 de enero fueron detectados los primeros 555 casos, en 6 países. Hasta el 18 de marzo, en el resto del globo, más de 150 países reportan 214.910 infectados. El 26 de febrero, el infectado número 81.395 aparece en Brasil: es el primero en reportarse en América Latina.

La rapidez del contagio ha sido sorprendente.

El 12 de marzo empezó la historia del COVID-19 en Bolivia, un país que se mantiene por ahora con un número bajísimo de casos. Podríamos ch’allarle a la Pacha o rezarle a la virgen de Guadalupe agradeciéndole por nuestra globalización tardía y nuestros aeropuertos pequeños. Aunque la Pachamama, seguramente, ya nos rajó hace varios siglos y la virgencita debe estar haciendo penitencias por nuestros pecados.

Ojalá que no se nos aproxime el infierno.

Sin embargo, más grave son las terquedades de quienes anhelan el regreso a la “normalidad” de un pasado «ideal». La nostalgia que crean los canales televisivos y las noticias apocalípticas es peligrosa. Primero, porque debemos asumir, siguiendo a Walter Benjamin, que la normalidad nunca ha existido para miles de millones de personas.

Familias huyendo día tras día de la guerra, millones de personas sometidas en narcoterritorios, despidos masivos constantes, feminicidios diarios, migraciones por el hambre. La necropolítica de la vida cotidiana. Ante esta crisis viral, la excepción se hace obvia porque nos toca a todes sentir el miedo y la incertidumbre.

Y, además, porque regresar a nuestros ritmos del pasado sería nuestra condena. Resulta que hace varios años –y por nuestra ignorancia o ambición solo ahora lo vemos más claro- se alude a la ‘ecología de las enfermedades’.

Los virus habitan –desde siempre- los bosques, especialmente en las regiones tropicales y la mayoría de las veces en cuerpos de animales, criaturas que muches meten en sus intenstinos con una glotonería violenta, evidenciando una relación cuasikármica entre nuestro cuerpos y la naturaleza, sabia pero vengativa.

El avance humano a estos hábitats y su destrucción posibilitan el contacto directo con los virus y las condiciones de su reproducción aumentan. El sida, el ébola, la malaria, todos casos de lo anterior. El problema es que solo se conoce una ínfima cantidad de todos los tipos de virus y otros microorganismos que habitan las selvas y los bosques. No se trata de ver a la naturaleza como un espacio prístino e intocable, sino en entender que para vivir y extraer recursos de ella necesitamos un conocimiento holístico, prudente con la vida y sus modos de existencia. Esto necesita tiempo, éticas que van en contravía a la ultraproductividad, el ultraconsumo y la ultraglobalización que hemos ido forjando.

Diciembre de 2019 se traduce en rapidez y eficacia para la generación de la riqueza que va de la mano de la conquista de cuerpos –humanos y no humanos- y de sus territorios.

Este virus nos invita a ver la interdependencia de la vida, la destrucción que trae la destrucción. Tiene una existencia paradójica: es un «tóxico» que necesita vida para existir y, por más que devastemos los mundos en que ellos habitan, no mueren y se pegan a nosotros, los victimarios de sus anteriores portadores. Pasan de la vida en un animal a ser inquilinos del cuerpo humano.

Es fascinante y aterrador. Los estados latinoamericanos tendrán que priorizar –en vez de concesiones económicas y extractivas- las vidas de quienes no pueden hacer cuarentena pues viven del día a día. La salud sobre la economía. La política del enemigo desaparece porque aquí se borran estas fronteras: todes somos posibles contagiados.

Ilusos y malévolos aquellos quienes siguen cayendo en la maña destructiva de apuntar al otro. La política del cuidado se hace fundamental y las políticas de contención del virus obligan irremediablemente a los sujetos de poder –quienes son poco creativos, retrógradas y muy ambiciosos al pensarse como portadores de la verdad- a implementar decisiones destinadas, finalmente, a nosotres, el común.

O eso esperaría.

En cuanto a mí, mi mundo está atravesado por el virus. Me cerraron la frontera a Colombia, no puedo entrar al país donde esta alguien a quien amo, donde construí mi comunidad de amigos, donde hasta mi otro pasaporte. Pero vuelvo a los brazos de una humana a quien también amo, vuelvo a casa.

Estoy en el día dos de mi encierro por mi presencia en aeropuertos, con un pensamiento que hace difícil conversar o pensar algo distinto a nuestra sorpresa frente a las repercusiones estridentes de este momento.

Este texto es prueba irrefutable de mi condición coronafanática. Me sorprenden las imágenes de calles absolutamente vacías o aún absurdamente llenas. Me enferma ver la ridiculez de quienes tienen miedo al desabastecimiento y compran, como locos apeñuscados, papel higiénico, fuente primaria de lo que parece su alimento. Sus culos son sus nutrientes. Y dejan sin jabón al posible salvador de su contagio: el prójimo. No les importa la presencia del virus en supermercados, les importa, literalmente, su propia mierda.

Entonces, si mi existencia se ve paralizada y mis días solo giran en torno a este virus y tengo que aguantarme a una sociedad que se alimenta del amarillismo esquizofrénico y la nadería de las televisiones y sus canales, que la salvación de mi vida biológica -y de les otres que también buscan salvarse el pellejo y el de sus amados- implique también la salvación de una vida estética, de poder seguir sintiendo mas allá del veredicto de sanidad de mi cuerpo.

Hoy vemos decisiones sorprendentemente radicales en ciertos lugares. Que estas medidas radicales y necesarias –tiempos de cuarentena, cierre de aeropuertos, pausa de la economía- nos muestren que la protección de la vida biológica por el COVID-19 es igual de razonable que la radicalidad que necesitamos: salvarnos del tipo de mundo que hemos creado. La radicalidad de no devorar nuestro planeta, donde hay virus todavía bien tranquilitos y que pueden, prontamente, acechar nuestras puertas.

Así, en un mundo en descomposición, quienes creemos en un horizonte de sentido más allá del consumo como forma de vida –que en realidad no tiene forma- hoy nuestra tarea es asumir las armas de la televisión y las redes: llegar a tocar mentes, cuerpos y conciencias, esas que se preocupan por papeles higiénicos o que compran armas en tiempos de enfermedad.

Pongámonos las pilas para la defensa de un vivir distinto. Seamos claros: existir solo para consumir es como vivir en cuarentena, esclavos de nosotros mismos y un sistema que arrasa con el mundo.

Ojala pronto viralicemos y nos contagiemos de algo menos mortal y más bello: la esperanza de otros modos de habitar el planeta.