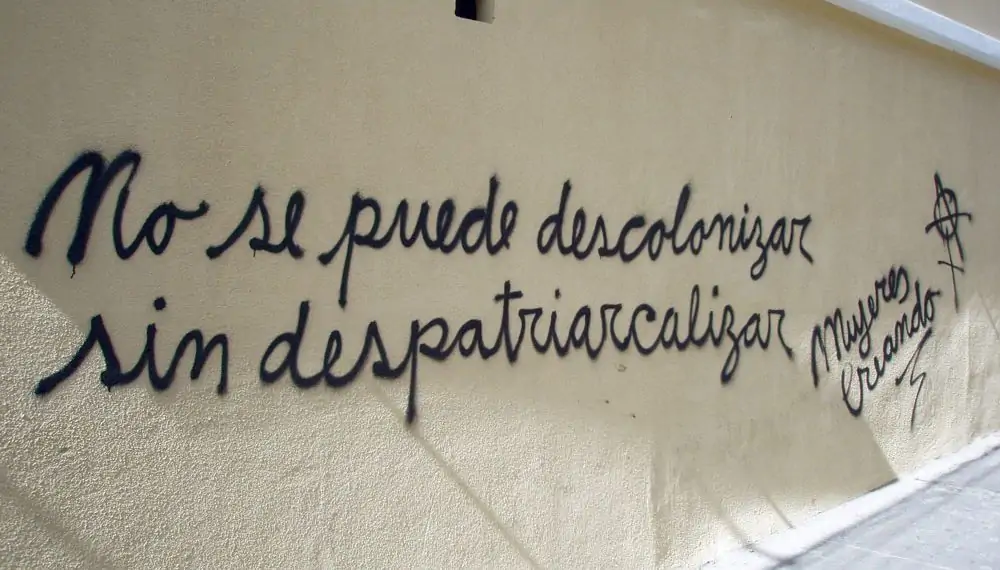

Compartimos esta reivindicación del bastardismo como una postura vital y política propuesta por la pensadora feminista María Galindo: «La memoria que la bastarda activa es la del conflicto, la de la escena de la violación como origen».

Bautizo

Yo no recuerdo mi nombre, pero sé que no me llamo América,

sé que no soy Hispanoamérica tampoco,

para cambiarme el nombre no me bautizaste, sino que violándome

me impusiste otro nombre.

Esperabas doblegarme y que me olvidara de quien soy.

Pero yo sé que no te pertenezco,

sé que no soy un pedazo tuyo,

que no soy una parte de ti.

Soy otro continente,

otro lugar del mundo,

otra persona,

distinta,

diferente.

Yo no recuerdo mi nombre

pero sé quien soy.

Principio Potosí, María Galindo

La práctica social muchas veces humillante, otras veces jocosa, de realizar una detallada clasificación étnico-cultural de hombres y mujeres, y especialmente de las mujeres, no es una particularidad de la sociedad boliviana, sino que se extiende como común denominador a lo largo de todo este continente que carga un nombre colonial.

¿Qué revela esa práctica entre insultante, declarativa, picante, semietnográfica, que rompe todo maniqueísmo entre blanco o negro, entre india y no india, entre india y señorita?

No les relato los múltiples nombres que recibimos las mujeres en Bolivia porque no tendría sentido escribirles palabras incomprensibles para todo diccionario, nacidas de nuestras enaguas y nuestros dolores históricos. Pido que quien me esté leyendo piense en las que conoce en su contexto.

Se clasifica el modo de vestir, el comportamiento, el color de piel, el modo de reír, de hablar, de comer y cada detalle del cuerpo y de la vida. La lógica de esta catalogación es evidentemente racista y misógina, pero no revela únicamente parámetros racistas de color de piel; revela también los profundos resentimientos en torno a la circulación del deseo erótico, delata y burla las tiranías estéticas, esconde o revela las servidumbres sexuales más antiguas.

En estas clasificaciones están maceradas las pócimas que componen los complejos sociales racistas y coloniales que caracterizan nuestras sociedades y que aparecen en la figura de resentimientos contra el padre o la madre, pero que se descargan siempre contra la madre, salvando sí o sí al padre de toda “culposa” existencia.

En un extremo está la “india” como la mujer no deseada, como mula de carga, como depositaria sumisa de la tradición cultural, como sexualmente violable; en el otro extremo está la mujer blanca como bella, como no apta para el trabajo, incapacitada para el pensamiento, deseada eróticamente y declarada ornamento o trofeo a conquistar.

No estoy hablando de cubículos separados nítidamente, sino de tensiones sociales que atraviesan todos los aspectos de la vida y a todos los cuerpos. Mientras los hombres transitan las categorías étnico-culturales de ida y vuelta sin sufrir consecuencias y pueden ponerse un pantalón corto para jugar futbol y luego ungirse con los trajes típicos para presentarse como mandos de una comunidad indígena, pueden usar lentes de sol o no hacerlo, las mujeres, en cambio, serán criticadas severamente y vigiladas por asumir cualquiera de esos comportamientos que podrían suponerles tanto el derecho a la pertenencia como la expulsión.

El mestizaje como proyecto estatal colonial

Son justamente estas prácticas y profundos complejos sociales los que dejan al descubierto lo que la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez llama “herida colonial”; una herida abierta y sangrante que duele y que el proyecto de mestizaje no ha cerrado, sino que ha tapado sin curar o agudizado sin resolver. Dichas prácticas demuestran cotidianamente que el mestizaje, como dinámica de construcción del relato oficial de Estados nacionales patriarcales y coloniales, es un proyecto fracasado, pues se revela como una forma de violencia institucional contra los pueblos indígenas.

Científicos sociales se quedan, sin embargo, estancados en esa cuestión, de la que se ha hablado hasta el cansancio, como si ahí radicara todo el problema. Lo que a sus ojos y sus sensibilidades queda oculto es la generación de resentimientos sociales que no sanan con modelo alguno de interculturalidad, no se resuelven tampoco con una mención políticamente correcta de la “diversidad”, ni siquiera con la idea de plurinacionalidad. Los proyectos eternos y destinados al fracaso de construcción de la “identidad nacional” en las artes o la historia no han pasado de erigir fetiches identitarios huecos ante los cuales debemos hacer una reverencia.

El problema no es la búsqueda de un modelo de relacionamiento con el otro, sino el odio profundo contra la india que llevamos dentro, dentro y debajo de la piel, dentro y en las entrañas de nuestra subjetividad, dentro y en el inconsciente de nuestros sueños, dentro y en la olvidada lengua materna, dentro y en el sótano de nuestros recuerdos. Un odio a veces culposo y otras veces violento, un odio que intentamos justificar sobre infinitos argumentos racistas; un odio heredado que se convierte en el cimiento de privilegios o de arribismos. Odio que de tanto que nos corroe lo negamos neuróticamente. La pregunta personal y colectiva del quién soy y del quiénes somos, o la de a dónde pertenezco, es un cuestionamiento marcado por un dramatismo que no es superficial y que atraviesa rasgando todo lo que podemos considerar identidad.

Contrabando de identidades

Las identidades étnico-culturales atravesadas por una serie infinita de tensiones y contradicciones, de formas de fetichización y folclorización se presentan como una suerte de corazas político-sociales que cumplen la función de declarar la pertenencia. En Bolivia florecen en cada esquina los colegios profesionales, los estandartes, las comparsas de baile y las más diversas formas de agrupación que le permiten a cada persona contrabandear pertenencias y cobijarse bajo una especie de paraguas balsámico, que si bien la libera del dramatismo de las contradicciones y del peligro del aislamiento, conlleva un alto costo en vigilancia social.

Se trata de una escenografía colorida, teatral y creativa pero también muy destructiva y tiránica. Por razones de espacio, consciente de que estoy simplificando el panorama, voy a plantear dos corrientes fundamentales de tensión que se colocan en lados opuestos, que son complementarias y que hacen de los cuerpos de las mujeres el campo de batalla principal: el blanqueamiento/“barbieficación” versus la indianización/originarismo.

Lo anterior podría entenderse como una forma de polarización análoga a la del binarismo de género. La diferencia es que mientras al interior de la tensión del binarismo de género los juegos de irreverencia y desidentificación binaria han creado múltiples formas de existencia y la desestructuración como horizonte posible y transformador, en el caso del binarismo entre blanqueamiento versus originarismo lo que ocupa el espacio son el antagonismo irresoluble, la vigilancia, el racismo y el fundamentalismo.

La bastarda

Alma entre dos mundos, tres, cuatro,

me zumba la cabeza con lo contradictorio,

Estoy norteada por todas las voces que hablan

simultáneamente.

Gloria Anzaldúa

Experimento y planteo el lugar bastardo como un espacio de huida de ese binarismo, como un espacio de legitimación de la desobediencia y de la crítica cultural en todos los sentidos. Como un espacio para los intersticios, los lugares ambiguos y ambivalentes que escapan a la definición; como reivindicación de los lugares mutantes y fronterizos.

El bastardismo es el acto de hurgar en la historia escarbando lo que está prohibido preguntar.

Huyo de la disputa por el origen y la autenticidad y denuncio esa disputa como absurda, desgastante y cruel. El origen no existe como tal y tampoco la autenticidad, somos un viaje de metamorfosis continua que es intrínseca a la vida misma.

Me reivindico bastarda; impugno simultáneamente los cimientos del universo indígena ancestral como cimientos intactos y el negacionismo de la vigencia de las múltiples raíces indígenas y habito esa contradicción.

Cuestiono un originarismo tiránico para con las mujeres, a quienes éste destina el lugar de portadoras —en calidad de recipientes— de una supuesta tradición milenaria de silencio, de sumisión, de trabajo sin descanso, de prohibición, de desobediencia cultural, de mandato tiránico de maternidad, de mandato tiránico de heterosexualidad obligatoria, de sometimiento al macho poseedor de la tierra aunque la tierra sea individual o comunitaria. Como bastarda me rebelo ante los mandatos culturales sexuales supuestamente ancestrales que no son más que catecismo colonial impuesto y que hoy se defiende como propio e incuestionable. Pregunto: ¿cómo se dice lesbiana, maricón o trans en aymara, quechua o guaraní? Pregunto: ¿por qué los catequizados portavoces patriarcales de los pueblos dicen hoy que no hay eso cuando matarnos y extirparnos del imaginario colectivo fue parte de la persecución colonial?

Al mismo tiempo la bastarda impugna toda tesis de mestizaje blanqueador que pacifique la contradicción irresuelta. La bastarda reconoce su origen violento y es una invitación a asumir de frente todas las contradicciones de la piel y de la historia por muy dolorosas que sean.

La bastarda redefine la identidad como un harapo con el que intentamos tapar nuestros complejos.

La memoria que la bastarda activa es la del conflicto, la de la escena de la violación como origen.

Así como reivindico la desidentificación de género como movilizadora de transformaciones fundamentales, así como reivindico la desidentificación nacional para declararnos parias y no pertenecientes a un Estado, así como reivindico la desobediencia a los mandatos familiares, me pregunto: ¿por qué los juegos de identificación y desidentificación “indígena” son deslegitimados y condenados? ¿No son acaso también juegos de libertad? ¿No es acaso tan legítimo peinarse las trenzas, como soltarse el cabello, cortarlo, venderlo o teñirlo?

Piel negra, máscaras blancas

Los colores de la piel son como una gigante wiphala5 de tonalidades que van del claro al oscuro y del oscuro al claro, la wiphala de colores de piel que yo imagino es una que establece un límite difuso entre los colores.

Aquella morena ámbar será clara entre sus primos más oscuros y aquel claro será moreno en otro contexto.

Escuché una vez en Alemania a una mujer afromorena afirmar que ella misma no sabía si era negra o no porque no era reconocida como tal entre las suyas por la tonalidad que revelaba la blanquitud escondida debajo de su piel; desde el auditorio otra mujer afro se levantó furiosa y le gritó:

“¡Eres negra, claro que eres negra! ¡Reconócete!”

Ambas confesiones anularon los contenidos, los perdimos debajo del discurso del color de la piel y no consigo recordar de qué estábamos hablando.

La racialización es la pigmentación política de la piel, no es el color de la piel. No hay que olvidarlo. Nos toca no jugar ese juego, sino sabotearlo.

Las luchas descolonizadoras y antirracistas necesitan abrir un nuevo círculo conceptual que trascienda los límites identitarios, que trascienda los relatos victimistas, que trascienda el mito “originario”. El lugar desde donde hacerlo es el que Gloria Anzaldúa nombró como frontera y que me atrevo a renombrar como bastardismo.

Un policía racista blanco mató con sus rodillas a George Floyd porque era negro, miles construyeron un movimiento multicolor contra el racismo. Algo nuevo viene llegando.

Frantz Fanon en su libro Piel negra, máscaras blancas escribió en 1952: “No hay una misión negra: no hay un fardo blanco”.