Cuando llora el cielo, los yuqui lloran con él.

Cuando cae el agua de la tormenta

es que se ponen tristes los yuqui.

La tristeza yuqui.

La pena y los recuerdos de los muertos,

que todos tienen, que todos tenemos;

nuestros muertos.

“Cuando llega trueno, relámpago, agua, mi abuela llora grave. Se acuerda de mi mamá. Cuando pierden la familia, a su marido, recuerdan. Cuando hay viento, se recuerdan de todo.

Cuando no tenemos a nuestros familiares a nuestro lado, algunos cuando escuchan esos truenos, lloran y cantan tristes. No pasan rápido su pena.

Cuando fallecen nuestros familiares nosotros no comemos, no queremos tomar agua, esa costumbre también tenemos como yuqui”.

Es lo que cuenta Carmen Isategua, una excacique de 35 años en la comunidad de Bía Recuaté.

Ahora mismo, un bebé en su barriga no le deja energía para la labor de autoridad que ejerció durante cinco años.

Un pueblo guerrero

El pueblo indígena yuqui del trópico de Cochabamba, con solo 346 personas, es uno de los más pequeños en población del país .

Los yuqui viven principalmente en esta comunidad, Bia Recuaté, ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba (a unos 260 kilómetros de la capital, Cochabamba).

Otros han migrado hasta el pueblo de Chimoré, que queda a unas dos horas en carro.

Su reciente cambio, de una vida nómada a establcerse en casas y estar en contacto con el mundo exterior, llevó al pueblo yuqui a un limbo social y cultural.

Aquí es donde encontramos a varias generaciones de mujeres.

Este pueblo indígena siempre ha sido conocido —y temido— por ser un pueblo guerrero. Como abba (en idioma biaye o yuqui, «persona ajena a la comunidad»), según nos explica Carmen, es mejor no acercarse cuando hay tormenta.

«Ese momento quieren encontrar a alguien para hacerle maldad. Quieren flechar en ese momento. Antes dicen, abba mataba a sus parientes, y algunos lo recuerdan y quieren ese momento mismo encontrar a los collas para matarlos. La gente de afuera tiene miedo a nuestra flecha. Esa costumbre tenemos nosotros cuando no escuchan. Esta flecha es silenciosa, en silencio le puede matar a la gente. Si se muere un yuqui tienen que morir tres collas. Más o menos así es», cuenta Carmen Isategua.

«Grave desean a nuestro territorio»

Los yuqui viven en un área designada como territorio indígena, antes llamado TCO, ahora TIOC (Territorios Indígenas Originario Campesinos). Lo comparten con los pueblos indígenas Yuracarés y Trinitarios. El área comprende 115,924,86 hectáreas en total.

Hoy tienen una convocatoria comunal: van a limpiar el camino. Hoy Carmen también tenía una cita médica por su embarazo.

“Estoy preocupada. Pero es que no puedo faltar a esta cosa en la comunidad. No puedo,” explica Carmen.

“Voy a pedir otra cita”, se decide.

La excacique cuenta sobre cómo luchó para defender su territorio cuando era autoridad en la comunidad.

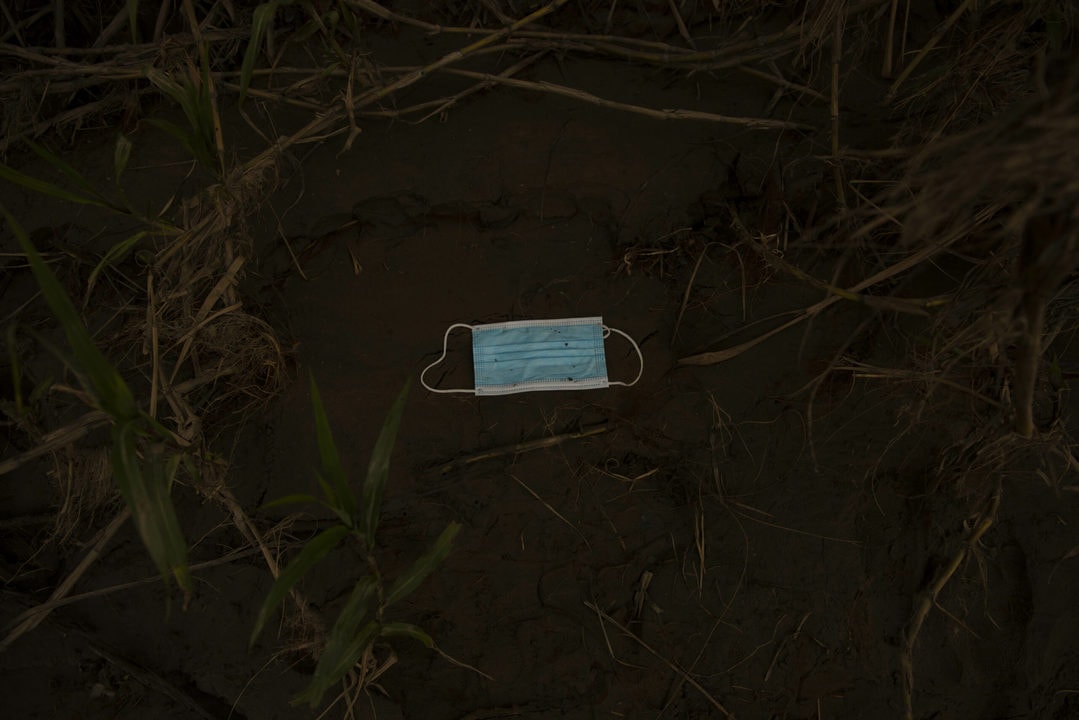

“Cuando yo era cacique, yo luchaba mejor. Con los yuras me enfrentaba. Hubo pelea porque estaban trabajando cosas ilícitas que nosotros no ocupamos, como dicen la droga y eso. Nosotros no le permitamos que esas cosas pasen dentro del TCO. Yo como mujer he viajado a Cochabamba, por todos lados para defender la tierra. A una mujer grave le escuchan, más que a un hombre. Cuando hubo pandemia, ese tiempo muy difícil era mi trabajo enfrentándose con gente de afuera, muy riesgoso era”.

Para la excacique es importante el plan de manejo que tienen para la protección del territorio.

“Ahí los colonos nos respetan, si no hay plan de manejo pueden entrar al golpe a nuestro territorio. Grave lo desean nuestro territorio, por eso armamos el plan de manejo para que no circulen dentro de nuestro territorio, no siembren coca digamos.”

Aparte de que el territorio es importante para la sobrevivencia de los yuqui las zonas indígenas son una vía importante de proteger los bosques.

Según un reciente reporte publicado por la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los pueblos indígenas de América Latina son los mejores guardianes de los bosques de la región, con tasas de deforestación hasta un 50 % más baja en sus territorios que en otros lugares.

La excacique es una mujer fuerte, reluce su espíritu yuqui de guerrera. Carmen no duda en pelear contra narcotraficantes u otros interesados en su territorio.

“Como autoridades ya estamos amenazados de ellos. Decían que nos van a matar, así nos amenazaban ellos. Grave me he enfrentado con gente de afuera, para que no ingresen más cosas ilícitas. Grave ha sido cuando era dirigente. Por eso a veces cuando no quieren escuchar, con flechas vamos a bloquear, así es nuestra costumbre”, cuenta Carmen.

En julio del 2020 el pueblo yuqui hizo una demanda oficial sobre presencia de narcotráfico en su territorio y sobre la existencia de una pista ilegal dentro del mismo TCO. En agosto, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), según informes oficiales, intervino una pista clandestina en el territorio.

Recuerdos de la vida nómada

En una hamaca de tejido encuentro a Rosa Isategua Guaguasu. Tiene 72 años y en su familia todos sufren de tuberculosis. Todos tosen mucho. Todo el tiempo.

Rosa tiene una mirada dulce y nostálgica. Recuerda el tiempo «antes de Bía Recuaté». Su relato fluye entre el español y el biaye.

«He vivido al monte. Había tanta fruta para comer. Toda la gente sacaba fruta. No sufrimos para comer. La gente robaba plátano para comer. Dormimos afuera tranquilos, en hamacas nomás, no había camas. Había carne, mono, chanchos. Los hombres cazaban. Así era en el monte».

Y a ella le llega también rápido la tristeza yuqui y sus ojos se hunden:

«Mi esposo nos ha dejado. Y mi hijo. Mi mamá. Mi hermana. Se fueron a la casa de Jesús. He sufrido mucho. Extraño a mi mama, a mi hermana. Mi esclava también murió».

Cuando los yuqui vivían en la selva era común tener «esclavos» como nos lo cuenta Rosa. Y los robos a los campesinos causaron conflictos e incluso muertos, tanto entre los yuqui como en los colonos.

El choque entre vivir libremente en la selva, como los yuqui, y el concepto de propiedad privada de nuestra sociedad “moderna” en los colonos, es muy fuerte.

Rosa cuenta que vino a Bía Recuaté con su primer hijo y su esposo. Y sobre los yuqui que aún viven en aislamiento voluntarios.

«Los bárbaros hay en el monte. Miel de abeja han sacado. ¡Estaban bien cerquita los bárbaros! Mi hijo los vio cuando se fue a bañar en el rio. Tenían una mochila para llevar plátano».

Según un estudio de la antropóloga boliviana Ely Linares, se estima que existen unas 20 personas yuqui (tres a cuatro familias) que permanecen en situación de aislamiento voluntario es decir sin contacto con el mundo exterior.

En el mundo hay alrededor de 100 pueblos que viven en aislamiento voluntario, la gran mayoría en la Amazonia, sobre todo en Brasil, pero también en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

Rosa se emociona mucho hablando de los hermanos yuqui en el monte.

Rosa está tejiendo un bolso con un hilo hecho de la fibra de un árbol ambaibo. Con inocencia foránea le pregunto quién le enseñó a tejer. Esperaba una historia de tradición familiar y cultural, pero ella responde: «Teresa, una gringa».

¿En qué consiste la cultura yuqui hoy en día? Todo se transforma, nuestras culturas no son algo inmutable.

Nos interrumpe el hijo de Rosa. Llega muy borracho y nos echa del lugar. No queremos problemas, sabemos del carácter yuqui. Nos vamos.

Otro día nos encontramos con Rosa sonriente, cosechando el fruto coquino junto a otras mujeres. Será la comida del día. Se les nota como aún mantienen sus costumbres de cosechadores y cazadores, su conexión con la selva.

Banco Fie

Abel Iaira Guaguasu tiene 35 años. No tiene un cargo oficial en la comunidad, pero es una figura principal para el pueblo por haber sido criado por los misioneros de Misión Nuevas Tribus, con sede en Estados Unidos.

Esta misión tuvo sus primeros contactos con los yuqui en los sesenta. Luego, junto al Estado boliviano en 1989, trasladaron a los yuqui en avioneta hasta este paraje en la selva ahora llamado Bia Recuaté.

Nuestro primer día en la comunidad, a finales de febrero, Abel convoca a todos a una reunión comunal donde elegirán un nuevo cacique.

Sus palabras sobre su propia gente, los yuqui, son fuertes y chocantes.

«El nuevo cacique no puede estar durmiendo en la calle frente al Banco Fie. Los yuqui venden todo. Su cuerpo, su tierra, sus amigos, hasta su alma. Cuando hay plata, todo se quiere vender».

En la reunión también discuten sobre unos colombianos que mataron a dos personas en el territorio hace poco. Y sobre su preocupación sobre narcotráfico y robos.

Luego, cuando salimos a Chimoré, entendemos lo del Banco Fie: allí es donde cobran los bonos estatales de emergencia.

«Las dos semanas más duras de mi vida»

Hace dos años la doctora Gimena Torrico entró por primera vez a Bía Recuaté. No conocía a los yuqui y se recuerda en ese momento como cargando una incógnita muy grande.

Gimena cuenta que, antes, otros doctores escaparon por el río o salieron con el mismo transporte que les dejaba en la comunidad. Gimena tenía que estar dos semanas y el resto del personal de salud había salido. Estaba sola con los yuqui.

«Esas dos semanas fueron las dos semanas más crueles de toda mi vida. Siempre he sido muy fuerte y me gustaron las aventuras. Me encanta viajar», relata Gimena.

«Esas dos semanas me quedé sola, en esta casa donde hay muchas ratas. Estaba yo sola».

Gimena se encontró con una realidad dura: no tenía electricidad, la gente aún la miraba con desconfianza y tenía que lidiar con la soledad.

«A veces estando sola escuchaba una canción (…), para mí fue muy duro. Solita me decía: no voy a llorar, no me voy a desesperar”.

Con el tiempo la doctora se adaptó: «Después dije, tengo que cambiar todo. El sol tan bello. Estos pajaritos, qué lindo. Desde este momento cambió todo para mí. Cuando volví, al otro mes, me adapté», celebra con una sonrisa.

«Pero las primeras semanas… nunca había sufrido tanto en mi vida. Es bonito recordar. Porque superé todo y me siento muy valiente. Cualquier cosa lo puedo lograr».

Como si pasar mucho tiempo con los yuqui habría transformado su espíritu, Gimena también experimenta la tristeza de otra forma y vive con intensidad los recuerdos de la muerte.

«Lo más difícil que me pasó en la vida fue la muerte de mi esposo. Teníamos una familia muy linda. Pero de mi vida profesional esto aquí fue lo más duro. He empezado a aceptar todo», reflexiona Gimena.

Y ninguna de las cosas que tuvo que enfrentar desde su llegada ha sido fácil: la crisis sociopolítica en Bolivia, que comenzó en 2019, la llegada de la pandemia, derrumbes e inundaciones.

Gimena nació en Oruro. Desde hace algunos años vive en Cochabamba y pasa más o menos la mitad de su tiempo en Bía Recuaté, con los yuqui. Viniendo desde afuera, desde una región culturalmente distinta, siente con fuerza los choques con las diferentes maneras de pensar y ser de los yuqui.

Por ejemplo, el concepto de los tiempos. Es difícil explicar a los yuqui que tomen una pastilla en ciertos horarios o días. O decirles que atiendes en un horario específico.

La amenaza pandémica

«Apenas nos enteramos de la COVID-19 yo decía: ¡este pueblo va a desaparecer!», exclama Gimena y detalla sus razones. «Nos informaron que las enfermedades de base complicaban los casos de COVID-19. Es fatal. Aquí la mayoría tiene desnutrición, tuberculosis o anemia».

Pero no fue tan grave como la doctora temía. Hasta ahora se registraron 23 casos que dieron positivo al nuevo coronavirus. En cambio, la tuberculosis es una de las grandes preocupaciones de la doctora para el pueblo yuqui:

«La tuberculosis ha matado su población cada año en gran número. Es la enfermedad de los pobres. Donde vive mucha gente, no hay limpieza, la alimentación y la higiene también es muy mala. La enfermedad esté prevalente en todos sus habitantes. Es una enfermedad terrible, que en gran parte de Bolivia está erradicada, pero aquí es el pan de cada día. Por el hecho del agua que no es potable, también hay parasitosis, anemia, desnutrición y micosis”.

La situación sanitaria de los yuqui no se vio complicada por el COVID-19, tiene un cuadro crítico desde hace mucho tiempo. El de los yuqui es un pueblo con graves problemas de salud.

Pero más allá de la precariedad, esta vulnerabilidad en su salud también tiene que ver consu reciente contacto con el exterior: los yuqui no disponen de anticuerpos suficientes para afrontar las enfermedades prevalentes fuera de su comunidad.

Son especialmente susceptibles a enfermedades de extrema gravedad como la tuberculosis y micosis pulmonares. Esta situación es una constante en los pueblos indígenas en la Amazonia, debido a ese mismo proceso de «contacto inicial».

Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron, el año pasado, que la COVID-19 podría representar un grave riesgo para la supervivencia del pueblo yuqui, así como para otros pueblos indígenas, sobre todo amazónicos.

Morir de pobreza

Gimena, la doctora, a veces se siente frustrada porque las habitantes del pueblo no le hacen caso y siente que no toman en serio su salud.

«No les gusta que les llamen la atención. Pero a veces es necesario hablarles duro, sobre todo si se trata de su salud, porque se trata de su vida. No estamos hablando de otra cosa cualquiera, sino lo más importante que tiene el ser humano que es su vida».

Gimena cuenta cómo todo el pueblo se enojó con ella porque una señora murió en la ambulancia, camino al hospital. Las cosas se pusieron feas hasta que llegó a defenderla don Abel, el líder yuqui.

«Ese día estaba lista para irme. Me querían linchar y no era mi culpa».

Desde que llaman a la ambulancia hasta llegar a un hospital, pasan aproximadamente cuatro horas. «Es terriblemente duro cuanto eso sucede», lamenta Gimena.

Ahora la médica está preocupada por Carmen, que quiere tener su bebé en la casa. «Si pasa algo se puede desangrar de camino al hospital y ella y su bebe pueden morir, los dos».

También se entristece recordando cuando murió un niño pequeño con desnutrición severa y anemia. Había tratado de convencer a los padres de llevarlo al hospital, pero no accedieron y el niño murió.

«He llorado mucho. Amaba a aquel niño, muchísimo. Cuando decidí estudiar esta carrera, no pensé ‘voy a ganar millones, sino que voy a ayudar a la gente'», dice Gimena.

«La gente se muere por pobre y porque no conocen. Si no tiene plata, se muere, porque no hay cómo pagar lo que cuesta sanarse. Para mí, trabajar con ellos es una bendición muy grande. He aprendido miles de cosas con ellos. Yo quiero que estén bien, pues. Les tomo como mi familia», se emociona Gimena.

Llorar como un canto

Naty Belen Guaguasu Guasu tiene 15 años. Ella estudia, cursa el cuarto año del secundario en el colegio en Bía Recuaté. Comparte escuela junto a otras 79 niñas y niños. La comunidad también cuenta con un internado que es financiado por los recursos del aprovechamiento de la madera del plan de manejo de su territorio indígena.

En el internado viven unos 30 niños. Algunos son huérfanos que han perdido sus padres en la epidemia de tuberculosis. También hay niños cuyos padres salen a trabajar fuera. Ellos prefieren dejar a sus hijos ahí, para que estén en la comunidad.

«Me siento orgullosa de ser yuqui. «¿Por qué debería tener vergüenza si aquí estoy viviendo? No hablo tanto yuqui porque mi mama no enseñaba. Solo lo que he aprendido con mi abuela, quien ya se ha fallecido».

A la adolescente también le llega la nostalgia y el recuerdo de la muerte.

«Mis dos primas fallecieron al mismo tiempo, el año pasado en un accidente en moto en la pandemia. De mi tamaño eran, Jaquelin y Nancy».

Naty baja la voz cuando las nombra. Los yuqui normalmente no deben pronunciar los nombres de los muertos.

«Cuando una persona fallece, toditos vienen, tienen otra forma de llorar. No puedo hacer eso. Hablan en el idioma y lloran como un canto. Mi abuelo Lorenzo llora así. Y cuando las ranas lloran, va a llover dicen».

Mientras hablo con Naty Belén, llora el cielo.

Este reportaje fue realizado gracias al Fondo de Emergencia COVID-19 para periodistas de National Geographic.