La escritora boliviano venezolana Magela Baudoin recibió hoy el Premio Anna Seghers en Alemania. Para celebrarlo, compartimos un fragmento de su ensayo «Huevos de serpiente», incluído en la primera antología de ensayo feminista La Desobediencia.

La relación entre la palabra y el cuerpo me interesa, porque es capaz de retratar muchas cosas que nos pasan a las mujeres y de reflejar el sistema sin eufemismos. Un par de ejemplos, del ámbito médico, para ilustrar. Sergio se trituró la rodilla, este último 31 de diciembre por la tarde. Pasamos el año nuevo en la emergencia, mientras el traumatólogo estudiaba el caso y daba con el diagnóstico, que era grave, por supuesto. Había que reconstruir la articulación, poner dos injertos de hueso, dos planchas, ocho clavos y un bombazo de morfina. Mientras tanto, Sergio moría de dolor, estaba medio drogado, pero el médico solo se dirigía a él y, en consecuencia, a pesar de todo el caos, mi marido estaba decidiendo sobre su cuerpo.

Ninguna ley se lo impedía. “¿Quiere usted que hagamos un injerto de su propia cadera o que le implantemos un hueso sintético?”. Lo segundo, doctor, dijo, seguro, firme. El médico anotó en la historia y ni me miró. Yo, pintada en la pared, casi levantando la mano para hablar: pero doctor… Él, nada. Mas como yo insistía, el hombre, fastidiadísimo, dio una explicación genérica, muy elemental, for idiots, sobre los riesgos. Eso sí, sin mirarme, porque el contacto visual era únicamente con Sergio.

Lo contrario pasó cuando nació Fernanda. Ya durante los chequeos prenatales le había manifestado a la doctora que quería una ligadura de trompas, pues no iba a reproducirme más. De modo que para mí era obvio que la haríamos. Pero algo insólito ocurrió. Cuando mi hija estaba afuera de la panza, la doctora me volvió a preguntar si estaba segura. Imaginen la escena. Yo, alerta luego del grito impetuoso y vivo de mi recién nacida criatura, respondiendo de nuevo que sí, que estaba absolutamente segura. Entonces ella mandó a la enfermera afuera del quirófano a buscar a mi marido para que firmara la autorización de ley.

Sí, porque no era suficiente mi deseo ni mi palabra, ni que yo estuviera en mi sano juicio, menos aún que el cuerpo fuera mío. Debía decidir él, como si fuera mi dueño, pero no porque Sergio lo hubiera pedido, sino por mandato de un Estado vigilante, ubicuo, amansador.

El cuerpo, como dice Judith Butler, retomando a Foucault, es el espacio en el que el poder se materializa. Una envoltura dañable, vulnerable, poseíble, dominable en cuya carne lo simbólico, lo metafórico, lo mitológico, lo metonímico de la cultura tiene bien encarnados los ganchos de seguridad del sistema.

En consecuencia no es un territorio estéril, sin valor, sino un campo de batalla a conquistar. El lugar donde el poder se consuma y se perpetúa. De ahí que no haya nada más político que él, en tanto puede ser tierra fértil para la insurrección, para el rompimiento, para la transformación y para el ejercicio del poder.

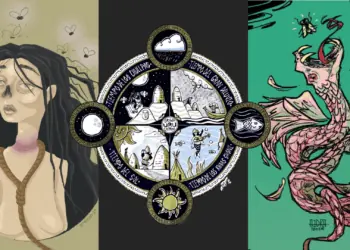

No es, por eso, casual que violenten tanto las versiones esperpénticas del cuerpo femenino, la hibridez, la transmutación, lo mamarracho, lo marimacho, lo grotesco. Es que rompen por el eje los patrones estéticos, el sistema de creencias, el “deber ser” de las cosas. La mejor parábola que leído sobre este tema es Las cosas que perdimos en el fuego, ese violento y poético cuento Mariana Enríquez, en el que llega el día en que las mujeres acaban con la supremacía masculina, hiriendo de muerte –trastocando completamente– el canon de dominación estético.

Lo interesante es que lo hacen echando sus cuerpos a piras de fuego que las desfiguran, que las vuelven pavorosas y que las hacen finalmente libres.

A estas alturas es una obviedad repetir que hay una relación palabra-cuerpo que sigue siendo inflamable y reproductora de patrones de dominación. La Real Academia de la Lengua es obtusamente purista en este tema; pero diga lo que diga, la realidad es que nuestra lengua es sexista porque nuestra sociedad lo es también. La lengua es probablemente el artefacto cultural que mejor describe las sociedades, su sistema de creencias, visiones éticas y estéticas, pero también sus taras. Cuando la lengua nombra, la realidad aparece, es visibilizada y, claro, no pocas veces, denunciada.

En Bolivia, el país con mayor población indígena de Sudamérica, se puede encontrar en el lenguaje coloquial, por ejemplo, todo un repertorio de términos para definir a la mujer según vestimenta y origen: “india”, “chola”, “birlocha”, “chota”, “cunumi”, “cambita”, “cambola”… Y todas estas expresiones tienen en la piel un resto de desprecio, de racismo, de clasismo y de machismo.

No estoy muy segura de que el “todes” sea realmente el camino de la inclusión. Pero lo que sí sé es que la lengua nunca ha sido virgen. Su riqueza y su pulso laten en la contaminación. Y por eso confío en que, en este devenir complejo y tropezado de la igualdad, encontraremos la manera de nombrar de otro modo los cuerpos y las relaciones. Una no violenta, más humana y respetuosa.

Lee el texto completo en La Desobediencia.